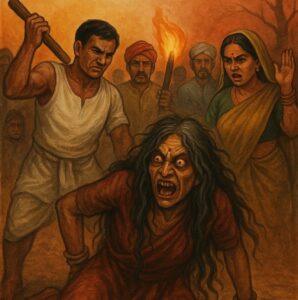

विशेष रिपोर्ट— गाँव की एक सुनसान रात। एक अकेली बूढ़ी महिला अपने झोपड़े में सोई थी। उसी गाँव का ही एक युवक, लोगों के आरोपों और अंधविश्वास के बहकावे में आकर, उसे “डायन” यानी चुड़ैल होने के आरोप में पीट-पीट कर मार देता है। अपराध के तुरंत बाद इलाके में चुप्पी छा जाती है — न तो किसी ने उसे बचाने की हिम्मत दिखाई, और न ही पंचायत ने रोकने की कोशिश की। यह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं; यह आज के भारत की क्रूर वास्तविकता है।

डायन-प्रथा — जिसे आम बोलचाल में ‘witch-hunting’ कहा जाता है — उन पुराने समाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का नाम है जिसमें किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य, बीमारी, मौत या कृषि-विफलता के लिए चुड़ैल या जादू-टोने का दोषी माना जाता है। आरोप लगने के बाद पीड़ितों को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्करण, यौन हिंसा, और कभी-कभी हत्या तक का सामना करना पड़ता है। यह प्रथा मुख्यतः भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जड़ें जमा चुकी है, और इसका निशाना अक्सर दुर्बल वर्गों — विधवाओं, अकेली रहने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और सामाजिक रूप से अलग-थलग लोगों — पर बनता है।

हालिया घटनाओं से उठते सवाल

अभी हाल ही में झारखंड के इस्पुर (East Singhbhum) जिले में 75 वर्षीय सिंगो किस्कू की निर्मम हत्या ने एक बार फिर डायन-प्रथा की भयावहता को राष्ट्रीय ध्यान में ला दिया। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, पर प्रारंभिक जांच यह संकेत दे रही है कि अपराध के पीछे ‘डायन’ का आरोप था — यद्यपि पुलिस ने विस्तृत जाँच चलाते हुए तत्काल motive स्पष्ट करने से इनकार किया। ऐसी घटनाएँ बताती हैं कि अंधविश्वास आज भी गाँव-देहात में कितनी ज़ोर से मौजूद है और किस तरह सामाजिक तंत्र — पंचायत, परिवार और स्थानीय एजेंसेज़ — अक्सर पीड़ितों की सुरक्षा में विफल रहते हैं।

इसी तरह, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों से आती नियमित रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि डायन-प्रथा केवल isolated घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक-राजनीतिक समस्या है। स्थानीय पचायतें अक्सर आरोपों को शांतिपूर्ण समाधान के नाम पर बढ़ा देती हैं; और जब कानून की बात आती है, तो शिकायत दर्ज कराने, गवाह उपलब्ध कराने, या न्याय पाने की राह में कई बाधाएँ आती हैं — भय, शोषण और आर्थिक निर्भरता प्रमुख हैं।

आँकड़े और गंभीरता

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और स्वतंत्र शोधों के अनुसार — पिछले दो दशकों में “witchcraft” यानी डायन-आधारित हत्या और अत्याचार के दर्जनों-सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। एक बड़े विश्लेषण में पाया गया है कि 2001 से 2021 के बीच भारत में इस प्रकार के कारणों से दर्ज की गई हत्याओं की संख्या हज़ारों तक पहुंचती है, और इसका केंद्रझारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में है। यह आँकड़ा बताता है कि डायन-प्रथा अकेला लोककथा-आधारित विकृत सोच नहीं, बल्कि सामाजिक हिंसा का एक पैटर्न बन चुकी है।

स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक शोध भी यह दर्शाते हैं कि डायन-आरोप के चलते जिन पीड़ितों को समय पर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ या सामाजिक समर्थन नहीं मिलता, वे लंबे समय तक आघात (PTSD), डिप्रेशन और सामाजिक बहिष्करण का शिकार रहते हैं। शोध पत्रों में निहित निष्कर्षों के मुताबिक, इन प्रथाओं का सामाजिक-आर्थिक आधार गहरा है — गरीबी, शिक्षा की कमी, असमानता और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता ऐसे कारक हैं जो डायन-आरोपों को जन्म देते और बढ़ाते हैं।

कारण: धर्म, अंधविश्वास और सामाजिक संरचना

डायन-प्रथा के पैदाइशी कारण कई परतों में बंटे हुए हैं:

-

अंधविश्वास और लोकमान्यताएँ — प्राकृतिक आपदाएँ, असामयिक मृत्यु, अनहोनी बीमारियाँ आदि के लिए अक्सर आध्यात्मिक-परंपरागत कारण तलाशे जाते हैं। जिन समुदायों में वैज्ञानिक समझ की कमी और पारंपरिक विश्वास मजबूत हैं, वहाँ ऐसे आरोप जल्दी जन्म लेते हैं।

-

लैंड-डिस्प्यूट और निजी दुश्मनी — कभी-कभी डायन-आरोप संपत्ति के संघर्ष, जातीय या व्यक्तिगत दुश्मनी और मेलजोल में दरार का एक हथियार साबित होते हैं। किसी महिला को ‘डायन’ कहकर उसकी जमीन और अधिकार छीनने की घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं।

-

पण्यायी सामाजिक संरचनाएँ — पंचायतों और समुदायों की अनौपचारिक व्यवस्था में महिलाएँ कमजोर पद पर होती हैं। पंचायत के निर्णय पीड़ितों के लिए और अधिक हिंसा के रूप में परिणत हो सकते हैं।

-

अपर्याप्त कानून-प्रवर्तन और जान-पहचान का प्रभाव — जहाँ पुलिस और न्यायिक तंत्र स्थानीय सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है, वहां आरोपितों को संरक्षण मिल सकता है और न्याय प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इससे पीड़ित न्याय से दूर रह जाते हैं।

कानून और सरकारी पहल: क्या बदल रहा है?

कुछ राज्यों — जैसे राजस्थान — ने डायन-प्रथा के खिलाफ राज्य स्तर पर कानून बनाए हैं। राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच-हंटिंग एक्ट (State Prevention of Witch-Hunting Act, 2015) जैसी कानूनी पहलें दिखाती हैं कि राज्य स्तर पर इस घृणित प्रथा को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। पर कानून बनना अकेले पर्याप्त नहीं; उसका कुशल क्रियान्वयन, पीड़ित संरक्षण, सामाजिक पुनर्वास और दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी ज़रूरी है।

कई सामाजिक संगठन और स्थानीय एनजीओ पीड़ितों के साथ काम कर रहे हैं — वे कानूनी मदद, अस्थायी आवास, आर्थिक सहायता और काउंसलिंग उपलब्ध कराते हैं। साथ ही शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य पहुँच को बेहतर करने के प्रयास भी एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखे जा रहे हैं। परन्तु इन पहलों की पहुँच अक्सर सीमित रहती है और कई बार स्थानीय प्रशासन द्वारा उपेक्षा देखने को मिलती है।

पीड़ितों की आवाज़: संघर्ष और सहनशीलता

डायन-आरोप झेल चुकी महिलाओं की कथाएँ हृदयविदारक हैं। कईयों को गाँव से निर्वासित कर दिया गया, उनके घर बरबाद कर दिए गए, और राष्ट्रिय व राज्य स्तर की योजनाओं तक उनकी पहुँच बंद कर दी गई। जिन महिलाओं ने जीवित बचे रहने के बाद न्याय की मांग की, उन्हें समाज की तरफ से तिरस्कार और धमकियाँ भी मिलीं। उनकी मनोवैज्ञानिक व शारीरिक चोटें बरसों तक उनके साथ रहती हैं। शोध बताते हैं कि इन बचे हुए पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक पुनःसम्मिलन योजनाएँ आवश्यक हैं।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

समाजशास्त्रियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि डायन-प्रथा को हटाने के लिए केवल दंडात्मक कानून ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्थायी प्रसार आवश्यक है। उन्होंने कुछ प्रमुख बिंदु बताए हैं:

-

शिक्षा और जागरूकता अभियान: स्कूलों, पंचायतों और धार्मिक केन्द्रों में वैज्ञानिक समझ और महिला अधिकारों की शिक्षा।

-

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: ग्राम-स्तर पर मरीजों की वैज्ञानिक निदान सुविधाएँ हों, ताकि बीमारी को जादू-टोने से न जोड़ा जाए।

-

स्थानीय स्तर पर कानूनी सहायता: पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी मदद और तत्काल राहत केंद्र।

-

ग्राम-स्तरीय निगरानी तंत्र: पंचायतों के समक्ष जिम्मेदार और जवाबदेह तंत्र स्थापित किये जाएँ, ताकि झूठे आरोपों पर रोक लग सके।

समाज क्या कर सकता है? — रोकथाम के व्यावहारिक कदम

डायन-प्रथा जैसी जटिल समस्या का समाधान बहुआयामी होगा। कुछ व्यावहारिक सुझाव जिन्हें लागू किया जा सकता है:

-

स्थानीय महिलाओं की आर्थिक सशक्तता — आत्मनिर्भरता बढ़ने से वे आत्मरक्षा व सामाजिक इज्जत दोनो पा सकती हैं।

-

पंचायतों में महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व — निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

-

स्वास्थ्य-शिक्षा मेलजोल — ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA, ANM) को लोगों में वैज्ञानिक सोच फैलाने का प्रशिक्षण।

-

कठोर कानूनी कार्रवाई और तेज़ सुनवाई — आरोपियों के खिलाफ शीघ्र और सख्त मुकदमे, ताकि भय का माहौल खत्म हो।

-

मीडिया और स्थानीय भाषा सामग्री — लोककथाओं और जनश्रुतियों के सटीक प्रसंग दिखाकर लोगों के अंधविश्वासों को चुनौती देना।

केस स्टडी: बदलाव के छोटे संकेत

कुछ गाँवों में—जिन्हें सामाजिक संगठनों ने सक्रिय रूप से सशक्त किया—डायन-आरोपों में गिरावट देखी गई है। वहाँ के स्कूलों में वैज्ञानिक परख और महिलाओं के अधिकारों पर कार्यक्रम चलाने से लोगों की सोच में परिवर्तन आया। इससे यह स्पष्ट होता है कि दीर्घकालिक और संगठित कार्यक्रमों से सामाजिक विश्वासों को भी बदला जा सकता है। पर ये पहल अभी व्यापक स्तर पर नहीं फैली हैं — इन्हें राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के साथ समन्वय कर तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है।

आस्था की आज़ादी और मानवाधिकार का संरक्षण

डायन-प्रथा सिर्फ एक सांस्कृतिक कुप्रथा नहीं; यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है जो विशेषकर महिलाओं और कमजोर समूहों को निशाना बनाती है। किसी भी समाज में आस्था की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, पर जब वह आस्था किसी की ज़िंदगी, सुरक्षा और मानवीय गरिमा को संकट में डाल दे, तब राज्य और समाज की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह कठोर कदम उठाये। हालिया मामलों ने यह साफ कर दिया है कि केवल कानून बनाना ही नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ नागरिकता और समानता की भावना को मजबूती से प्रतिष्ठित करना अनिवार्य है।

डायन-प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए व्यापक सार्वजनिक बहस, नीतिगत सुधार और स्थानीय स्तर पर सतत् प्रयासों की जरूरत है। जब तक हम गाँव-गाँव में विज्ञान, न्याय और समानता की बातें पहुँचाने में विफल रहेंगे, तब तक ऐसे केस समय-समय पर सामने आते रहेंगे। यह तभी रुकेगा जब हर गाँव की पंचायत, हर स्कूल और हर स्वास्थ्य केंद्र — मिलकर — अपने समाज में भय, भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठायेगा।